Non poteva non essere Giuseppe Tornatore a raccontare in maniera così commovente e accurata la figura di Ennio Morricone. Ennio (2021) è la cronaca di un semplice trombettista, diventato poi compositore, che, un po’ per fame e un po’ per gioco, si è ritrovato a scrivere musiche prima per la televisione e poi per il cinema, diventandone forse uno dei simboli più alti e completi.

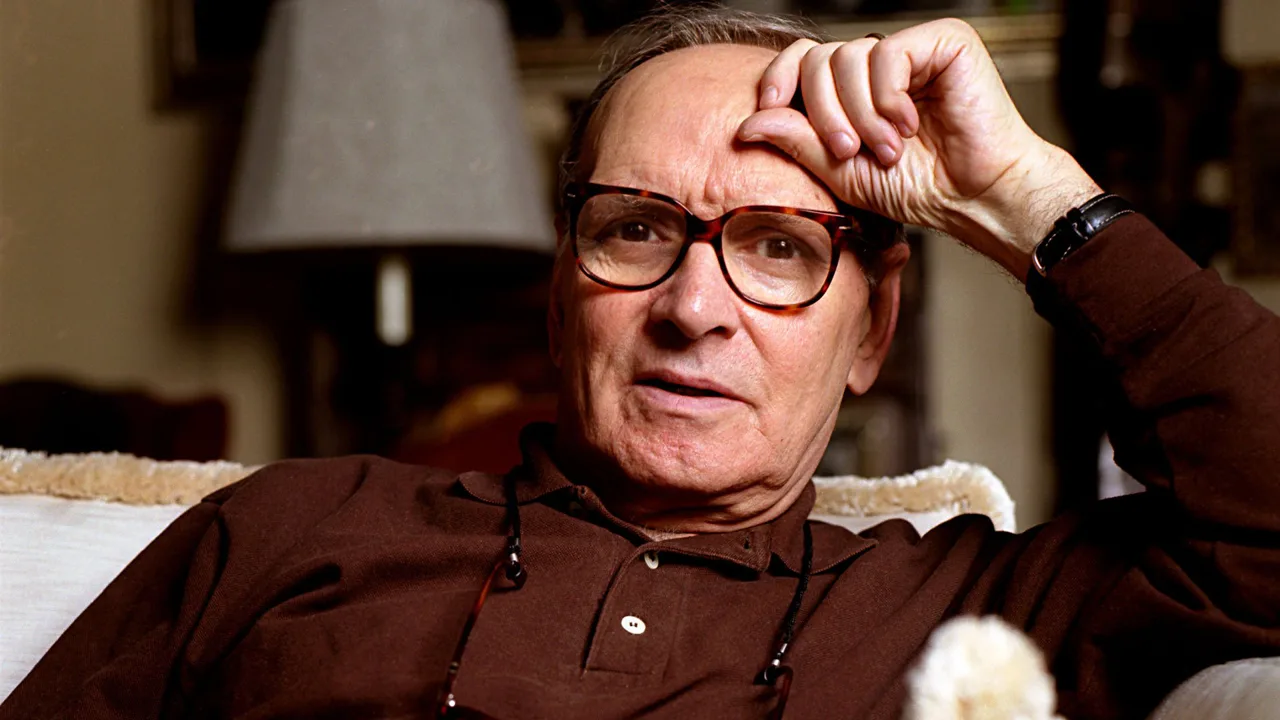

Tornatore, chiamato simpaticamente Peppuccio dallo stesso Morricone, mette in gioco un’intervista fatta al maestro qualche anno prima della sua morte. Affidandosi a immagini di repertorio, a vecchie e inedite interviste e al supporto di colleghi e artisti del cinema e della musica ricostruisce la vita e i miracoli di un artista complesso e davvero irraggiungibile.

Miracoli, per modo di dire; poiché la caratteristica di Morricone è sempre stato lo studio meticoloso, lo zelo e il sacrificio tanto nelle grandi opere come in quelle più sempplici; tutte caratteristiche che si uniscono poi al grande talento.

Ennio (2021)

Con la sua indimenticabile camicia rossa Morricone è il grande narratore di questa storia. Come Dante racconta di una vita stupefacente, la sua, partendo dal principio, ovvero dai primi passi mossi dentro il vasto panorama musicale. Tutto inizia col padre, noto trombettista nelle bande e nei locali di Roma, il quale pretende per il piccolo Ennio la stessa sorte. Ed ecco che il primo strumento che Morricone prenderà in mano sarà proprio una tromba. Lo stesso strumento che in un certo senso incrinerà il rapporto paterno.

Dopo il primo diploma Morricone viene indirizzato verso Composizione. Sono gli anni in cui si fa conoscere e durante i quali conoscerà Goffredo Petrassi, colui che gli insegnerà l’arte della Composizione, il maestro che più di tutti lo sosterrà durante gli anni del conservatorio; ma sarà anche quello che più prenderà le distanze da Morricone con lo scoppio del dibattito fra il compositore puro o quello di cinema.

Dopo il matrimonio e i primi lavori come arrangiatore all’interno della casa discografica RCA, Morricone continua con lo stesso mestiere ma in Rai, arrangiando le canzoni dei più importanti cantanti dell’epoca, da Mina a Gino Paoli, da Gianni Morandi a Vianello. Il federale, di Luciano Salce, è la prima pellicola che segna ufficialmente l’ingresso di Morricone nel cinema. Di lì a poco il suo nome diventerà leggenda.

Il saggio si racconta

Il documentario, della durata di quasi tre ore, è un caloroso excursus storico, lavorativo e anche sentimentale di un uomo giunto all’età della saggezza. Cosa, questa, che gli permette di parlare delle sue gioie, delle sue passioni, come il gioco degli scacchi, ma anche dei suoi dolori, come il difficile rapporto col padre, e delle sue insoddisfazioni. Una di queste è sicuramente la mancanza, da parte dei suoi colleghi e professori, come lo stesso Petrassi, di non aver voluto riconoscere in lui il grande talento solo perché si era ritrovato a comporre colonne sonore per il cinema. Queste sono le medesime persone che a distanza di anni si sono dovute ricredere una volta accettato il fatto che le sue non erano semplicemente canzonette o colonne sonore, ma vere e proprie sinfonie. Sinfonie che, come dice Bernardo Bertolucci, sono tutti grandi melodrammi e tutti possibili inni nazionali.

“La musica da cinema è semplicemente anti artistica!”, afferma in una vecchia intervista Petrassi. Eppure, anche lui alla fine dovette mutare opinione e con lui molti di quelli che in passato lo avevano criticato. Un altro sassolino che Morricone si toglie dalla scarpa, con la sua inconfondibile timidezza ma anche verve romanesca, è la mancata lavorazione con Stanley Kubrick, che a tutti i costi avrebbe voluto lavorare assieme al compositore in Arancia Meccanica. Evento, questo, che si lega al fraterno ma anche difficile connubio con Sergio Leone. Fu quest’ultimo, infatti, a fare da intercessore con il regista americano affermando che Morricone in quel periodo era impegnato a scrivere le musiche per Giù la testa.

Successivamente, prima dell’Oscar alla carriera e quello per The Hateful Eight, si passa all’Oscar mancato per The Mission, diretto da Roland Joffé. Per questo film Morricone ha forse scritto una delle colonne sonore più belle di tutti i tempi; lui stesso si disse orgoglioso quando terminò la stesura della melodia. Tuttavia, l’ambito premio non andò a lui, bensì a Herbie Hancock per Round Midnight.

Eppure, fra i tanti rimpianti, c’è comunque la gioia di aver trovato la fama, pur senza averla mai cercata veramente. Ennio ricostruisce il lavoro e l’esistenza di un artigiano che ha scritto di tutto e per tutti, dal western al film sentimentale, dal gangster alla musica folcloristica fino a quella sperimentale. Molte sono le influenze che hanno condizionato il suo lavoro, ma Morricone è riuscito a farle proprie diventando egli stesso un emblema e un modello da seguire.

La bellezza del documentario è la libertà che lascia spazio non solo alla musica. Morricone riporta i suoi incontri e le sue amicizie, gli aneddoti piacevoli ma anche quelli più spiacevoli e così anche le sue antipatie. Tuttavia, in tutto questo non può mancare l’immenso amore l’amata moglie Maria, la donna con la quale ha diviso metà della sua esistenza; forse il primo vero spettatore e al contempo giudice dei suoi lavori. Ennio è la rappresentazione dell’uomo e dell’artista che non ha mai smesso di comporre ma soprattutto di migliorarsi, cercando sempre il rinnovamento; “Credo che questo premio sia per me, non un punto di arrivo ma un punto di partenza per migliorarmi al servizio del cinema e al servizio anche della mia personale estetica sulla musica applicata. Dedico questo Oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo […] e io la amo alla stessa maniera e questo premio è anche per lei” (discorso di Ennio Morricone dopo la premiazione nel 2007 con l’Oscar alla carriera).

Lascia un commento